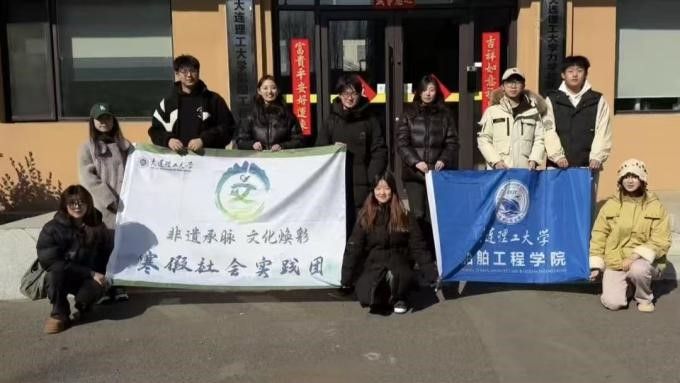

按照学校“服务国家重大发展战略,服务学校一流大学建设,引导大工学子把论文写在祖国大地上,为推进中国式现代化建设贡献青春力量”的指导思想,大连理工大学船舶工程学院“非遗承脉·文化焕彩”寒假实践团,以青春热血学习宣传党的二十大精神和党的二十届三中全会精神,投身中国式现代化建设的火热实践。2025年2月18日至22日,实践团以“1236行走的课堂”为指引,跨越山海、奔赴四城,在辽宁省大连市、丹东市、铁岭市、沈阳市,这四座文化底蕴深厚的城市展开了一场非遗与青春的“双向奔赴”。实践团以“触摸非遗底蕴、赓续红色基因”为行动主线,走进非遗工坊,对话匠人匠心,从刘吉成手中千年不褪色的面塑传奇,到李雪指尖掐纸成花的匠心独运;从鸭绿江断桥上镌刻的烽火记忆,到铁岭二人转舞台迸发的时代新声,每一步足迹都浸润着对传统文化的敬畏与求索。他们以数字科技为非遗赋能,用镜头记录传承故事,让古老技艺跨越时空界限,在年轻群体中“活”起来、“潮”起来。

这是一次理论与实践的交融,更是一场青春与文化的共鸣。以指尖烟火,铸文明星河。

实践团成员将专业所学融入非遗创新,用脚步丈量文化根脉,以行动诠释“小我融入大我”的担当。在辽沈大地的寒冬里,他们用热情点燃非遗传承的火种,让千年技艺在新时代的土壤中抽枝发芽,为推进文化自信自强注入澎湃的青春动能!

面塑万象:红泥塑史,灯影映山河

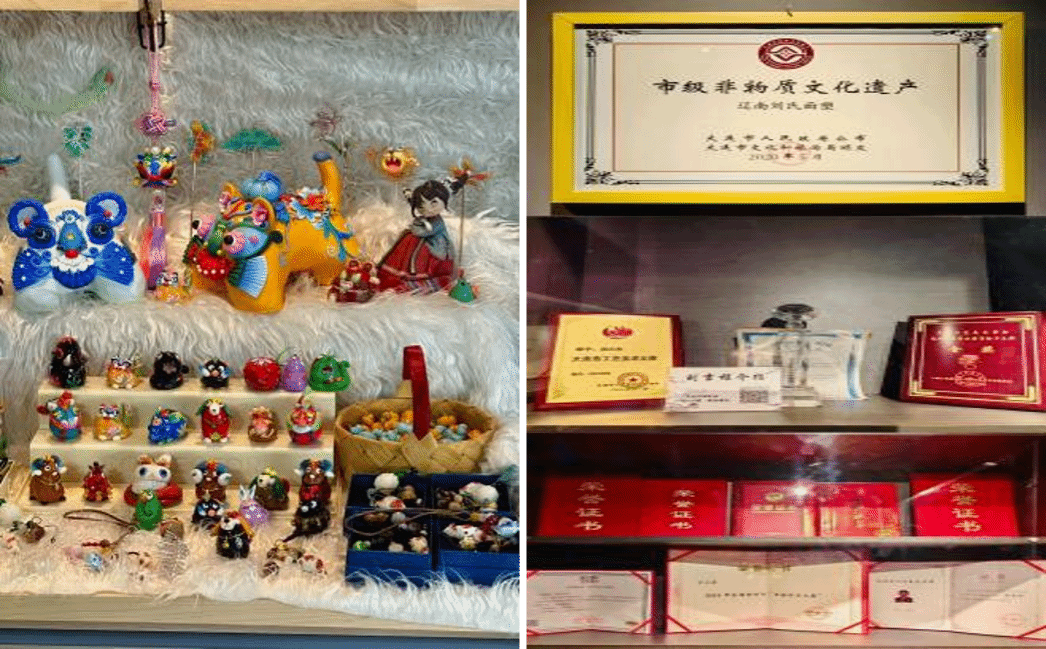

面塑,古称“面花”“礼馍”,源于汉代祭祀礼仪,至唐宋融入民俗节庆,成为承载民间信仰的艺术载体。以面粉为材,经揉、捏、剪、刻等技法,塑出人物、动物、花卉等形态,兼具食用与审美价值。辽南刘氏面塑作为市级非遗,承袭北方粗犷风格,融入胶东细腻技法,以“形神兼备”著称。

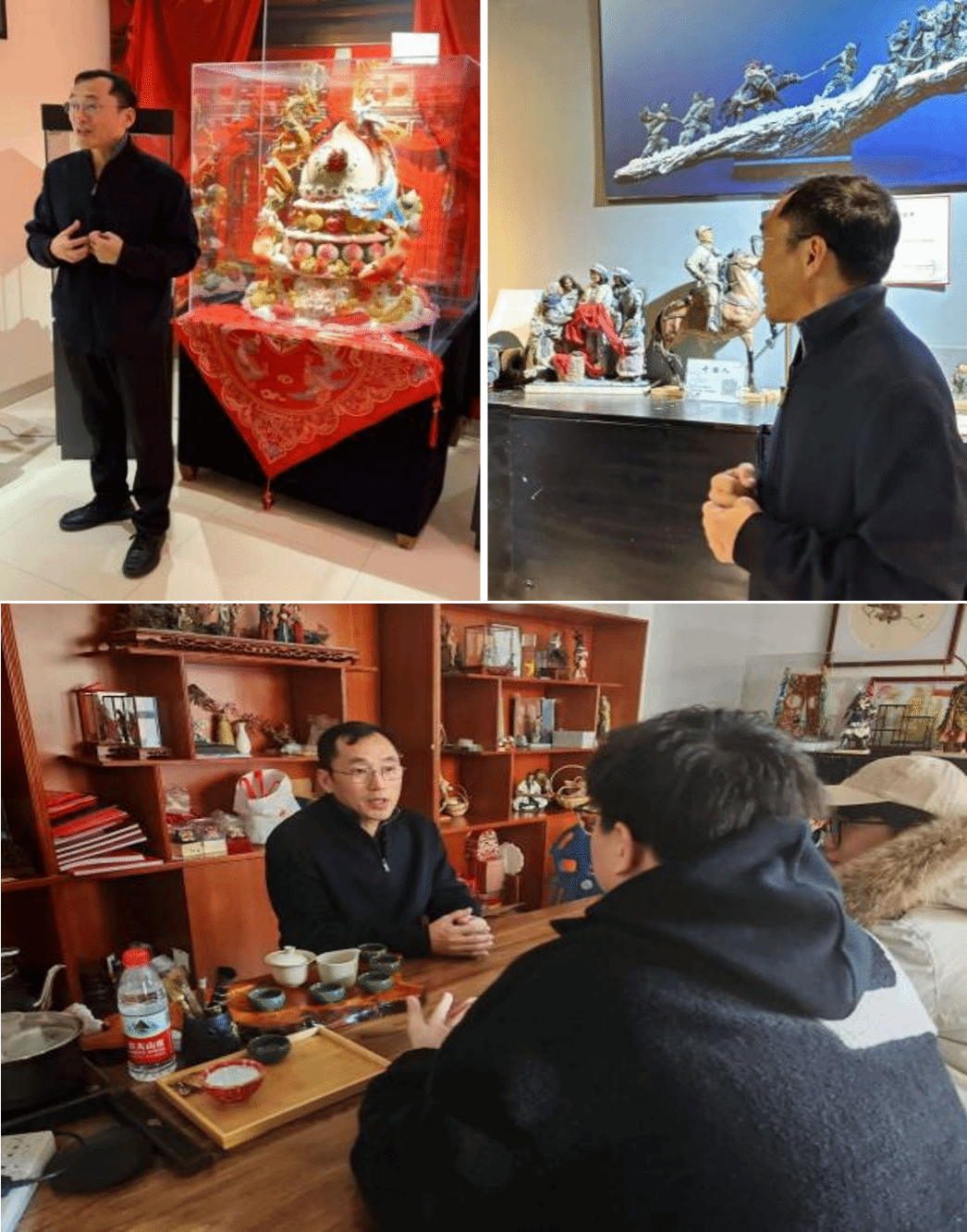

在大连金州的吉成面塑艺术馆,面粉与时光交织成诗,融汇在市级非遗项目“辽南刘氏面塑”中。非遗传承人刘吉成掌心翻飞,将千年民俗与红色血脉熔铸于方寸之间——元宵节的“面灯”如星辰缀满人间,金灯祈丰年,银灯照团圆;婚礼上的“龙凤呈祥”暗藏东方密码,桃喻长寿,荷寄同心,石榴蕴子孙绵延。而最撼人心魄的,是那尊《开路人》:红军战士眉峰如剑,脚步如雷,长征的烽烟在面塑褶皱中凝成永恒。这件作品入选“永远的长征”艺术展并被中国文联收藏,成为非遗与红色基因对话的史诗。

大连理工学子在此触摸文明的温度,在讲解后迫不及待地参与到面塑手工制作体验中,每个人都在这场体验中感受到了非遗面塑艺术的乐趣。刘吉成先生正以萌趣生肖文创为引,与高校共谋非遗选修课,让面团在年轻掌纹中重生。这场跨越千年的对话,让面粉不再是食物,而是文明的载体。

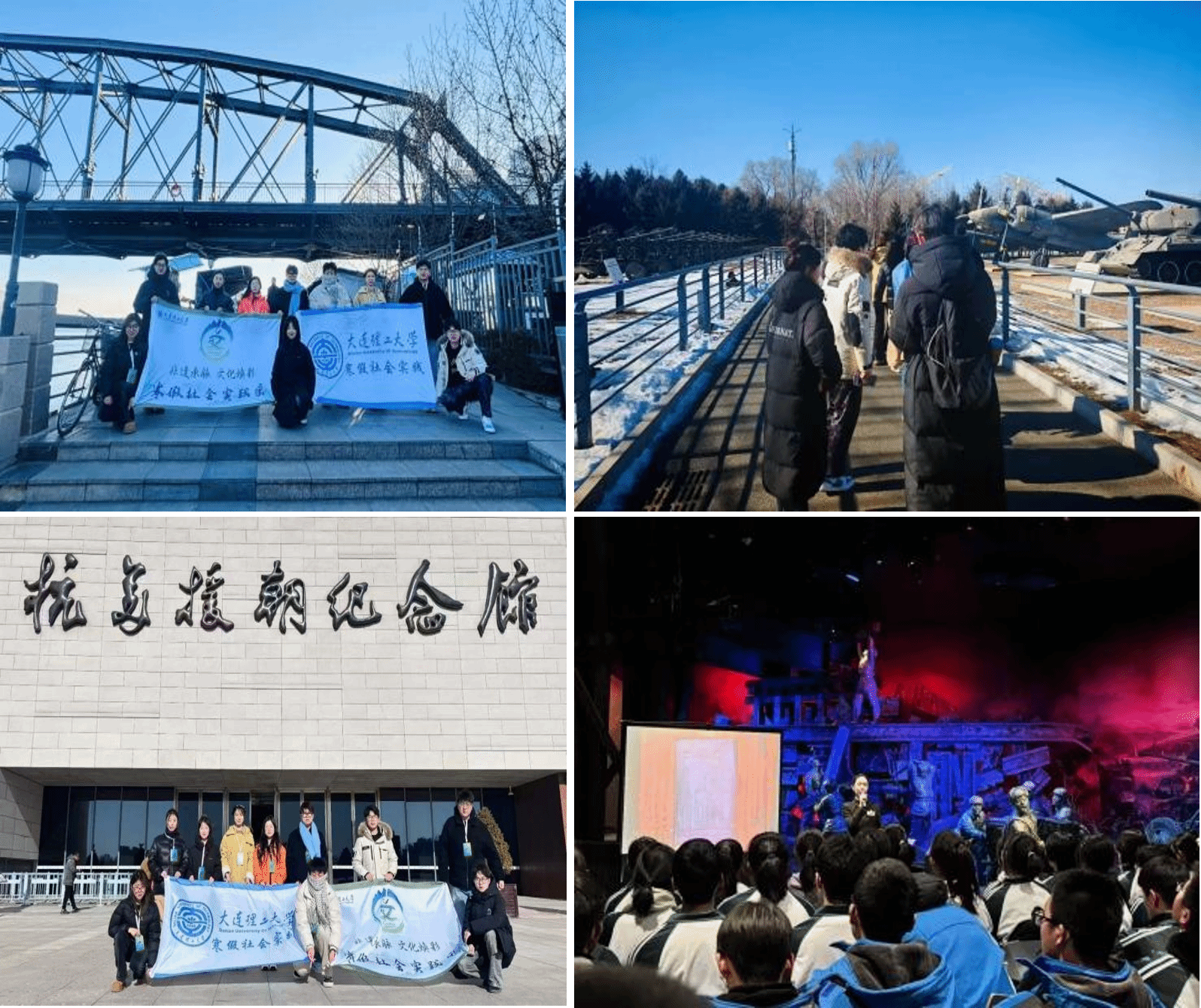

江桥烽忆:断桥弹孔铭血性,面塑丹心铸丰碑

鸭绿江断桥上,锈迹斑斑的钢梁刻满弹孔,学子们以指尖触摸历史伤痕。“这座桥是抗美援朝的‘历史断章’,更是和平年代的警示钟。”杨茜老师感慨。30公里外的抗美援朝纪念馆内,《临危受命》铸铜雕像巍然矗立,展馆通过文献、实物,串联起非遗技艺面塑《开路人》,深深引起红色精神的共鸣。

丹东老街:历史烟云织非遗,古今对话启新章

在安东老街历史文化街区,青砖灰瓦复刻民国风情,非遗与现代设计在此交融。琉璃工匠以传统技法融合光学原理,打造出光影变幻的灯具;刺绣艺人用针线重构满族萨满图腾,赋予民俗符号当代审美。实践团与省级非遗书法传承人共挥毫墨,从篆隶楷行中体悟“笔法如人生”的哲理。

老街二层的非遗体验区内,成员们尝试漆器绘制、布艺刺绣,在动手实践中触摸文化脉络。“这里不仅是历史场景的复原,更是非遗活态传承的实验场。”队长王同学在调研报告中写道。

铁岭剧浪:二人转的破茧与新生

二人转,起源于东北田间地头,融合秧歌、莲花落、河北梆子等元素,以“说、唱、扮、舞、绝”五功为特色,2006年被列为国家级非物质文化遗产。其表演诙谐幽默,唱腔高亢激昂,被誉为“东北民间文化活化石”。

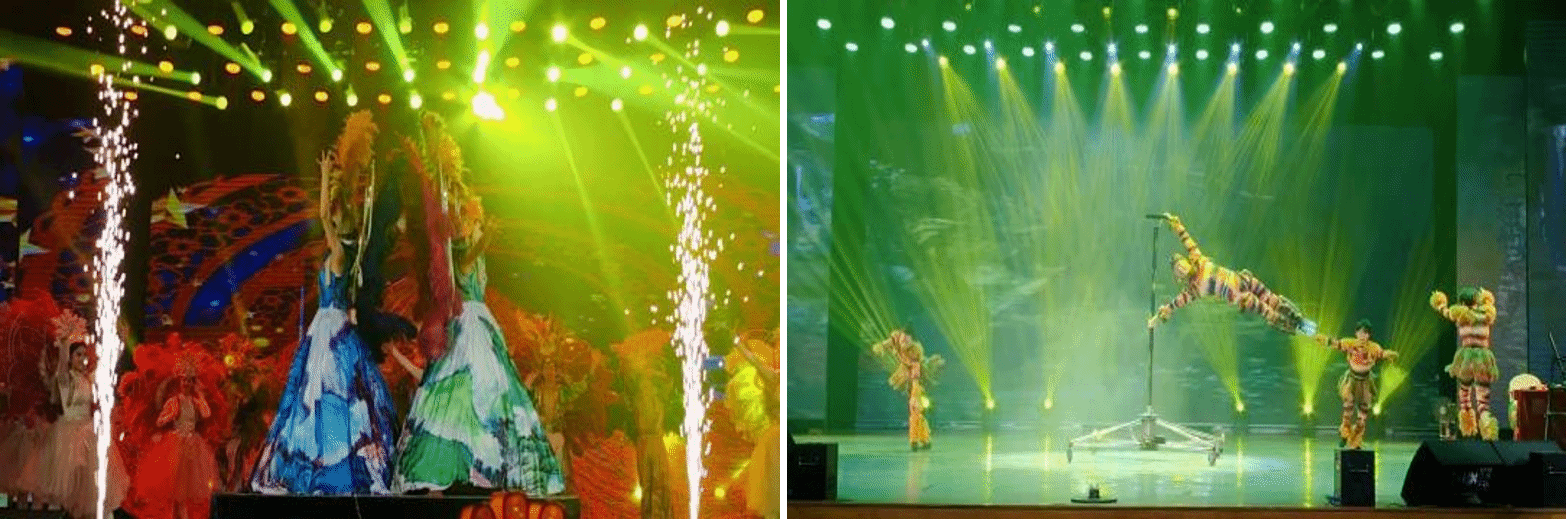

铁岭大剧院的舞台上,二人转正撕裂“土味”标签,团队通过融入现代舞台技术、改编经典剧目,使其焕发新生,完成一场优雅的蜕变。传承人王立民以一副响板、一段俚语,将黑土地的幽默淬炼成艺术金砂;高春丽与王立民重构《西厢记》,让崔莺莺的裙裾在光影中翩若惊鸿。导演李浩的“非遗剧场”蓝图里,二人转将褪去草莽气,以国际语汇讲述中国故事。

实践团赠予剧院的“大工”礼物,是一把连接古今的钥匙。成员们提议:“用短视频截取转扇翻飞的瞬间,让Z世代为‘东北文艺复兴’刷屏。”舞台灯光下,学子们看见:二人转的“俗”是扎根泥土的力道,而“雅”是向云端生长的倔强。这种矛盾的美学,恰是中华文化兼容并蓄的缩影。

沈博寻痕:剪纸裁月,糖人绘甜梦

满族剪纸起源于萨满教的祭祀活动,早期用于宗教仪式中剪刻人物、动植物等图案,后发展为民间艺术形式,其历史可追溯至新石器时期的树皮雕刻技艺。辽绣(即满族刺绣)以缎织物为底,采用针线代色的手法,展现了满族女性的智慧与自然感悟。这种刺绣起源于满族传统旗装的装饰需求,纹样典雅且蕴含八旗文化元素。

沈阳博物馆内,满族剪纸如月光流淌。一幅《满族婚俗》长卷铺展3米,迎亲鼓乐、拜堂红烛在刀尖起舞,萨满图腾与民俗故事悄然复活;辽绣《千里江山图》以丝为墨,青绿山水在针脚间晕染,一针一线,缝的是山河血脉。

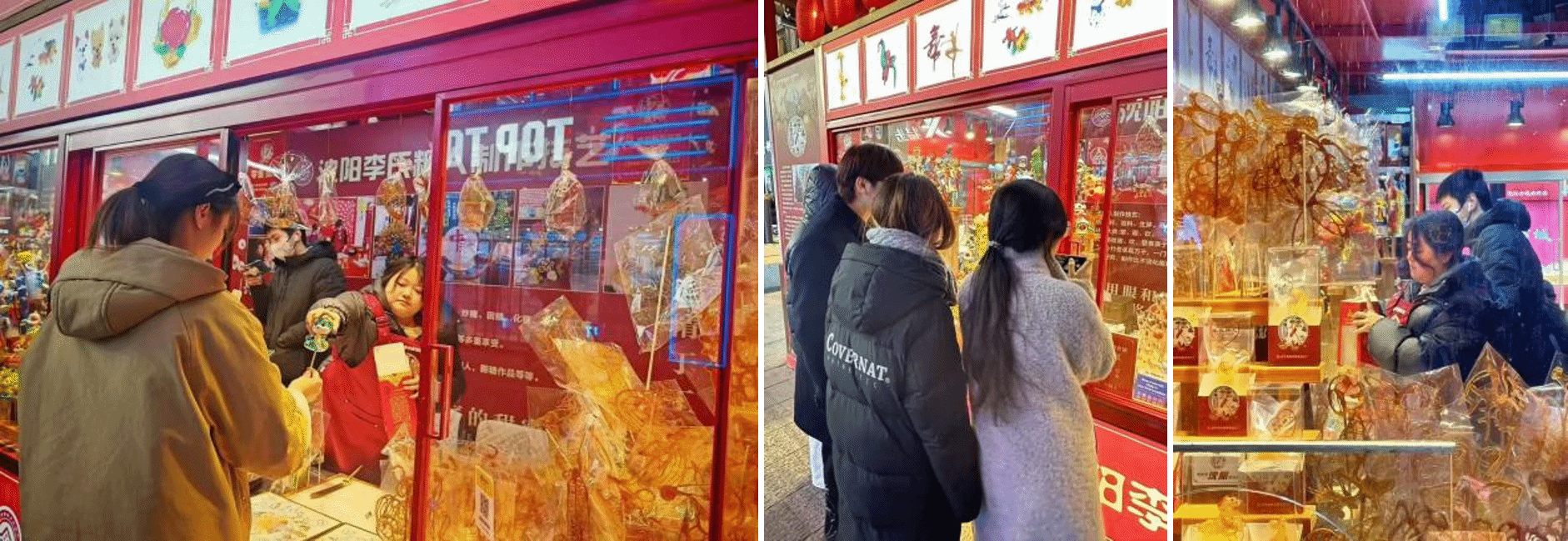

糖人技艺始于宋代,初为祭祀所用的“戏剧糖果”,明清发展为吹糖、画糖、塑糖三种形式。李氏糖人作为辽宁省级非遗,以麦芽糖为材,经熬糖、吹塑、点睛等工序,将糖稀化为龙凤、生肖等灵动造型,兼具观赏与食用价值,承载着代代国人甜蜜记忆。

转角中街遇见“李氏糖人”,160℃麦芽糖稀在李师傅手中幻化翩跹。吹糖成凤,画糖为龙,成员们屡屡“翻车”却乐此不疲。李师傅的愿望,是让非遗甜进千家万户。这份甜蜜技艺,从宋代“戏剧糖果”走来,如今在大工学子的镜头下,成为短视频里的“国潮符号”。

掐纸成书:褶皱里的文明年轮

掐纸技艺源于清代宫廷纸扎工艺,以平面纸张为材,通过掐褶、塑形等工序,制成浮雕式立体作品。李氏掐纸作为市级非遗,独创“六步掐褶法”,仅凭双手控制纸张曲度与褶皱密度,误差不超过2度,作品兼具写实与写意之美。

在沈阳李氏掐纸工作室,一张60克普通打印纸经李雪之手,化作一个个精美又极具生命力的作品。李雪是国家二级工艺师,拥有一手精湛手艺的她收获了很多尊敬的头衔与奖项,其作品《千里江山图》掐纸长卷获“辽博文创一等奖”,并被北京民俗博物馆收藏。她创新开发掐纸灯具、首饰等现代文创,将传统技艺融入日常生活。李雪曾参与拍摄《非遗里的中国》辽宁篇,也为大连理工大学70周年校庆创作掐纸贺礼,与我校拥有不解之缘。0.2毫米的褶皱误差红线,四代匠人用指尖丈量。

当学子们尝试掐制花瓶时,纸张在手中倔强地扭曲。“每道褶都是与时间的博弈,”李雪轻抚作品,“它不仅是手艺,更是中国人‘柔能克刚’的哲学。”那些失败的褶皱,最终成为理解非遗的密码——文明传承从无坦途,唯以敬畏之心,方能在嶙峋处走出通途。

非遗新章:千灯照夜,青春为炬

“非遗不是故纸堆里的标本,而是未来文明的基因库。”从鸭绿江断桥的弹孔到满族剪纸的萨满图腾,从糖人160℃的炽热到抗美援朝纪念馆的冷铁,实践团以五感丈量文明经。五日行程,是千年文脉与当代科技的握手,是历史烽烟与未来蓝图的交响。

不必追问哪粒星子点燃了长夜

所有光芒都生于对黎明的偏执

“非遗承脉·文化焕彩”实践团

将始终保持着对非遗文化的敬意与热爱

以匠魂为锚,以创新为帆

向文明的深蓝处破浪而行

愿以青春之名,续千年灯火